험난했던 미래학 개론(Introduction of futures studies) 수업이 끝났다.

마지막 수업의 과제는 미래에 대한 노래를 만들고 직접 부르라는 것이었다. 노래를 부르라고? 한국 말로 부를 거면 녹음을 해서 자막을 붙이고 녹음이나 영상을 만들기 어려우면 라이브로 해도 된다는 조건. 작곡을 해도 좋고 작곡이 어려우면 아무 노래나 가져다가 가사를 바꿔 부르라는 과제였다. 당연히 학생들은 경악했다.

학생들의 반응은 대략,

– 도대체 미래를 연구하는 것과 노래를 부르는 게 무슨 상관이 있는가.

– 노래는 아주 개인적인 영역이다. (노래는 술 먹을 때만 부른다는 학생도 있었다.) 수업에서 강제로 노래를 불러야 한다는 건 옳지 않다. (강요에 의해 노래를 불러야 한다는 데 스트레스나 트라우마가 있는 사람이 있을 수도 있다.)

– 녹음이고 영상이고 한 번도 안 해본 사람도 있다.

– 다 좋은데 실라버스에 나와 있지도 않은 과제를 학기 말에 이렇게 던져도 되나? (이제 와서 드랍할 수도 없고.)

조교가 대신 나서서 강력하게 항의했지만 교수는 조금도 양보하지 않았다.

– 노래로 미래를 표현하라는 과제를 모두가 즐기는 건 같지는 않네. 하지만 창의력을 극단으로 끌어올릴 수 있는 좋은 기회가 될 거라고 본다.

– 여러분에게 봉준호가 되라는 건 아니다. 쉽게 할 수 있는 방법도 얼마든지 있다.

– 노래가 싫으면 랩을 하거나 나레이션을 하거나 보코더(vocoder)로 음성을 변조하거나 여러 가지 방법이 가능하다. 동영상이 어려우면 파워포인트 슬라이드쇼를 활용해도 된다. 기술적인 해법을 찾는 것도 과제의 일부다.

– 노래와 미래학이 관련이 없다고 볼 수 없다. 미래를 연구하는 것은 미래의 이미지를 탐색하는 것이다. 여기서 말하는 이미지는 다음과 같은 것들을 포함한다(Images includes) : movies, TV shows, comics, anime, plays, novels, stories, narratives, strategies, speeches, plans, assumptions, forecasts, myths, hopes, fears, expectations, predictions, projections…

캔디 교수의 답장은 정중했지만 단호했다.

This introductory course to 21st century futures includes developing, exploring and expressing concepts and ideas in multiple forms: conversation, drawing, curating images, data and diagrams, stories and writing, and finally, in this case, making songs from tomorrow. Everyone has a voice, everyone has creativity, and everyone has a future they have helped to develop, to explore and share more concretely: this assignment is asking people to use these to concretise their future. That is the task.

Also from the brief: “The purpose of the song is to help audiences understand more deeply the flavour of this future, and whatever details help them connect to it as a potential reality. Impact and resonance of the song, as well as fidelity to and illumination of the scenario, are key. Overall then: how effectively does it transport us to this future?”

“낯선 아이디어를 배우고 연습하고 도전하고 즐기라”는 교수의 제안에 다들 자포자기하는 심정이 됐던 것 같다. 드랍하기에는 그동안 들은 수업이 아깝기도 했고 졸업을 하려면 영어 학점이 필요하기도 했다. 무엇보다도 이 수업이 대학원 과정 중에 최고의 수업이 될 거라는 예감이 들었고 여기까지 온 거, 끝까지 가봐야겠다는 생각이 컸던 것 같다.

결국 모든 학생들이 주말을 다 쏟아 부어서 노래와 영상을 만들어 왔다. 진짜로 랩을 한 사람도 있었고 트로트를 부른 사람도 있었다. 심지어 대금을 연주한 사람도 있었다. 발라드와 올드 팝, 테크노, 로큰롤까지 장르를 구분하기 어려운 온갖 음악이 쏟아졌다. 와, 하란다고 진짜 다들 하는구나, 하는 생각과 함께 어쨌거나 직접 해보지 않으면 경험하기 어려운 창의력의 극단에 발을 내딛는 순간이었다.

(동영상 설명은 맨 아래.)

지난주 언론진흥재단 자문회의에 가서 내가 제안했던 주제 가운데 하나가 조직 혁신 방법론으로서의 해커톤(hackathon) 문화였다. 아마 이 수업 덕분에 이런 생각을 하게 됐던 것 같다.

뉴욕타임스는 1년에 한 번씩 메이커 위크(Maker Week)라는 행사를 연다. 때로는 기획자들끼리, 때로는 기자와 개발자가 팀을 이뤄서, 또는 디자이너와 개발자, 마케터들이 함께 모여서 아이디어를 쏟아놓고 토론을 벌인다. 황당무계한 발상이 부딪히고 맞물리면서 구체화되고 테스트와 드랍, 보완, 업데이트의 무한 반복을 거치면서 실패를 제도화하고 실패에서 답을 찾아나가는 과정이다. 뉴욕타임스가 혁신 보고서 하나 잘 만들어서 저절로 바뀐 게 아니다.

복스도 여름마다 백스(VAX, Vox+Hack)라는 이름의 이벤트를 연다. 한 군데 모여서 같이 먹고 자고 하면서 답이 나올 때까지 만들고 버리고, 팀 플레이와 발표를 반복한다. 보통 버티컬 미디어를 하나 창간하는 데 최소 반 년이 걸린다고 하지만 백스에서는 두 달 만에 프로토 타입을 만드는 게 가능했다고 한다. 복스가 다른 미디어 기업들에 팔고 있는 코러스와 콘서트도 이런 기업가 저널리즘(Entrepreneurial Journalism) 문화에서 나온 작품이다.

해커톤 문화의 핵심은 빠른 실패와 반복, 일단 굴러가는 뭔가(minimum viable product)를 만들어 보는 것. 생각이 다른 사람들이 모여서 미친 생각을 털어 놓게 만들고 거기에서 전혀 다른 아이디어를 도출해 내는 것이다. ‘해보니까 되더라’는 경험을 공유하고 ‘뭔가 더 엄청난 것을 만들 수 있는 가능성이 우리에게 있다’는 믿음을 심는 것이다. 구글도 아마존도 네이버도 다음도 수도 없이 해커톤을 반복한다.

해커톤에 필요한 몇 가지 요소들이 있다. 무제한 커피와 달달한 간식거리, 제한된 시간, 타이머, 현명하면서도 냉정한 멘토들, 그리고 참가자들의 열정. 실제로는 한 곳에 가둬두고 참가자들의 시간을 점유하는 것도 매우 중요하다. 그리고 강력한 카리스마의 리더십과 신뢰가 필수적이다. ‘이런 걸 왜 시켜?’를 극복해야 하니까. 그리고 실제로 확신을 줘야 하니까.

한국의 많은 언론사들이 조직 혁신에 실패하는 것은 하던 대로 하려는 관성을 극복하지 못하거나 극복할 의지가 없기 때문이다. 늘 새로운 이야기를 좇는 기자들이 익숙한 프로세스에 안주하면서 잘 모르는 뭔가에 뛰어들려 하지 않는다는 건 아이러니한 일이다. 독자들은 뉴스 이상의 것들을 원하는데 기자들은 여전히 뉴스에 머물러 있고 본질 보다는 파편을 좇고 시스템 보다는 표면을 건드리는 데 그친다. 그 이면에 학습된 무력감이 깔려 있다는 것을 아는 사람들은 안다.

미국에서는 언론인들에게 디자인 씽킹과 시스템 씽킹을 교육하는 비영리 기구들이 늘어나고 있다. 저널리즘의 질적 혁신을 지원하고 문제 해결의 과정에 언론인들을 참여시켜야 한다는 움직임이다. 구글 스프린트를 내부 협업 프로그램으로 활용하는 언론사도 늘고 있다. 한국에서도 요즘은 솔루션 저널리즘을 구호처럼 외치고 있지만 언론이 답을 툭하고 내놓을 수 있는 건 아니고 문제 해결의 과정에 참여하고 과정을 기록해야 한다는 게 핵심이다.

캔디 교수의 미래학 개론 수업은 해커톤의 연속이었다. 과제와 발표, 팀 플레이, 포스트잇, “We have 3 minutes left.” 발표 또 발표. 발표 시간도 칼 같이 잘랐다. “Time’s up.”

수업이 끝날 때마다 내가 세 시간 동안 뭘 한 거지? 하는 생각에 멘탈이 제 자리에 돌아오기까지 한참 걸리곤 했다.

스투어트 캔디(Stuart Candy) 교수는 카네기멜론대학교 디자인스쿨 교수다. 원래 짐 데이터(Jim Dator) 교수가 맡던 수업을 이번 학기에 대타로 맡게 됐다.

지난해 짐 데이터 교수는 방학 기간에 직접 한국에 들어와서 두 달 이상 머물면서 수업을 했는데 캔디는 미국 펜실베니아에 있는 집에서 줌(zoom)에 접속한다. 수업이 시작하는 저녁 7시는 캔디에게 새벽 6시다.

평일 저녁에 하는 수업이라 학기 시작 전에 일부 학생들이 회사에서 수업을 들을 텐데 웹캠 없이 수업을 들을 수 없느냐고 물어봤는데 단호하게 안 된다는 답변을 들었다. 웹캠과 마이크는 필수, 마커 펜과 종이까지 준비하라고 했다. 그래서 첫 시간에 우루루 드랍, 그리고 과제가 나올 때마다 드랍하는 학생들이 계속 늘어났다.

코로나 바이러스가 아니었다면 아마 이런 수업이 가능하지 않았을 것이다. 오프라인 강의와도 다르고 온라인 강의와도 다른 인터랙티브하고 이머시브하고 참여적인 수업, 이미 수많은 강의실에서 실험이 시작됐고 새로운 습관이 만들어지고 있다. 코로나 바이러스가 끝나도 아마 과거의 학교와 과거의 수업 형태로 돌아가기 어려울 수도 있겠다는 생각이 든다.

첫날부터 수업을 시작하자 마자 아무거나 미래에 대한 이미지를 골라서 줌 배경화면으로 바꾸라고 했다. (배경화면 설정 기능이 있는 줄도 모르는 학생들이 대부분. 그리고 이때부터 영어 수업의 압박.) 그리고 돌아가면서 자기 소개와 함께 배경화면에 대한 설명을 하는 시간. 얼굴과 자료 화면을 같이 보자는 의미겠지만 이어질 수업에서의 참여와 인터랙티브 형식을 예고하는 의도였던 듯.

아이스 브레이킹이 끝나자, 스프레드 시트 공유 문서 링크를 던져 주더니, 사각형의 커서를 움직이면서 2040년 미래에 대한 전망(기대)과 의지(영향)를 각각 사분면 안에 표시하도록 했다. 그리고 각각 한 줄씩 요약.

이를 테면 전망과 의지가 둘 다 긍정적이면 1사분면, 전망은 부정적이지만 희망이 있다고 생각한다면 4사분면으로 가라는 것. 그리고 각각 그 이유를 적도록 했다. 애들 장난 같지만 한 번도 해본 적 없는 사고와 판단의 과정이었다. 굉장히 짧은 시간에 시각적으로 여러 사람들의 생각의 분포와 견해의 차이를 비교할 수 있게 된다. 원점에서 멀어질수록 정도가 크다는 의미다. 전망도 불투명하고 우리가 할 수 있는 일도 없다고 3사분면을 선택한 사람도 한 명 있었다. ‘우린 아마 안 될 거야.’

캔디는 몇 사람을 찍어서 각각 그 위치를 선택한 이유를 말하게 했다. ‘교수가 말을 안 걸게 하려면 혼자 튀지 말고 남들 가는 데 따라 가야겠군.’

첫날 방과 후 과제는 한국의 미래에 대한 노래를 골라서 링크를 보내라는 것이었다. 나는 씽씽의 난봉가(NPR 스튜디오 공연)를 보냈다. 캔디는 학생들이 추천한 노래를 수업의 오프닝 곡으로 틀었다.

두 번째 시간에는 줌에서 팀을 쪼개더니(이게 가능하다는 것도 처음 알았다, 갑자기 옆방으로 튕겨난 느낌), 랜덤으로 팀을 배정하고 사분면을 지정, 10분 시간을 주고 이 사분면에 속한 사람들이 누구인지, 이들이 미래를 어떻게 보는지 토론을 하고 발표를 하도록 했다. 이번에는 팀 플레이다.

나는 첫 시간에는 4사분면을 선택했는데 이번에는 강제로 2사분면으로 보내졌다. 당신 생각과 별개로 이 곳에 있는 사람들 입장에서 생각해 보라는 의미였다. 2사분면은 미래에 대한 전망은 긍정적이지만 그게 나와는 상관이 없고 내가 영향을 미칠 수도 없다고 생각하는 사람들이다. 막연한 것에 대해 생각을 하는 것과 생각을 이야기하고 서로 다른 의견을 정리해서 발표하는 것은 전혀 다르다. 조별 과제는 늘 무임 승차자가 있기 마련이지만 이런 수업에서는 무임 승차자가 맘을 놓기 어렵다.

펜과 종이를 가져오게 하더니 아무거나 미래에 대한 그림을 그리라고 하기도 했다. 시간은 5분. 그리고 그림을 들고 화면에 비추라고 했다. 나는 모던타임스의 톱니 바퀴에 찰리 채플린 대신에 로봇이 올라타 있는 그림을 그렸다. 그리고 돌아가면서 또 그림에 대해 이야기하는 시간.

캔디의 설명은 “우리는 미래를 공부할 수는 없지만 미래에 대한 (미래를 상상하는) 이미지를 놓고 이야기할 수는 있다”는 것이다. 캔디에 따르면 미래학은 결국 미래의 이미지를 찾는 것이다.

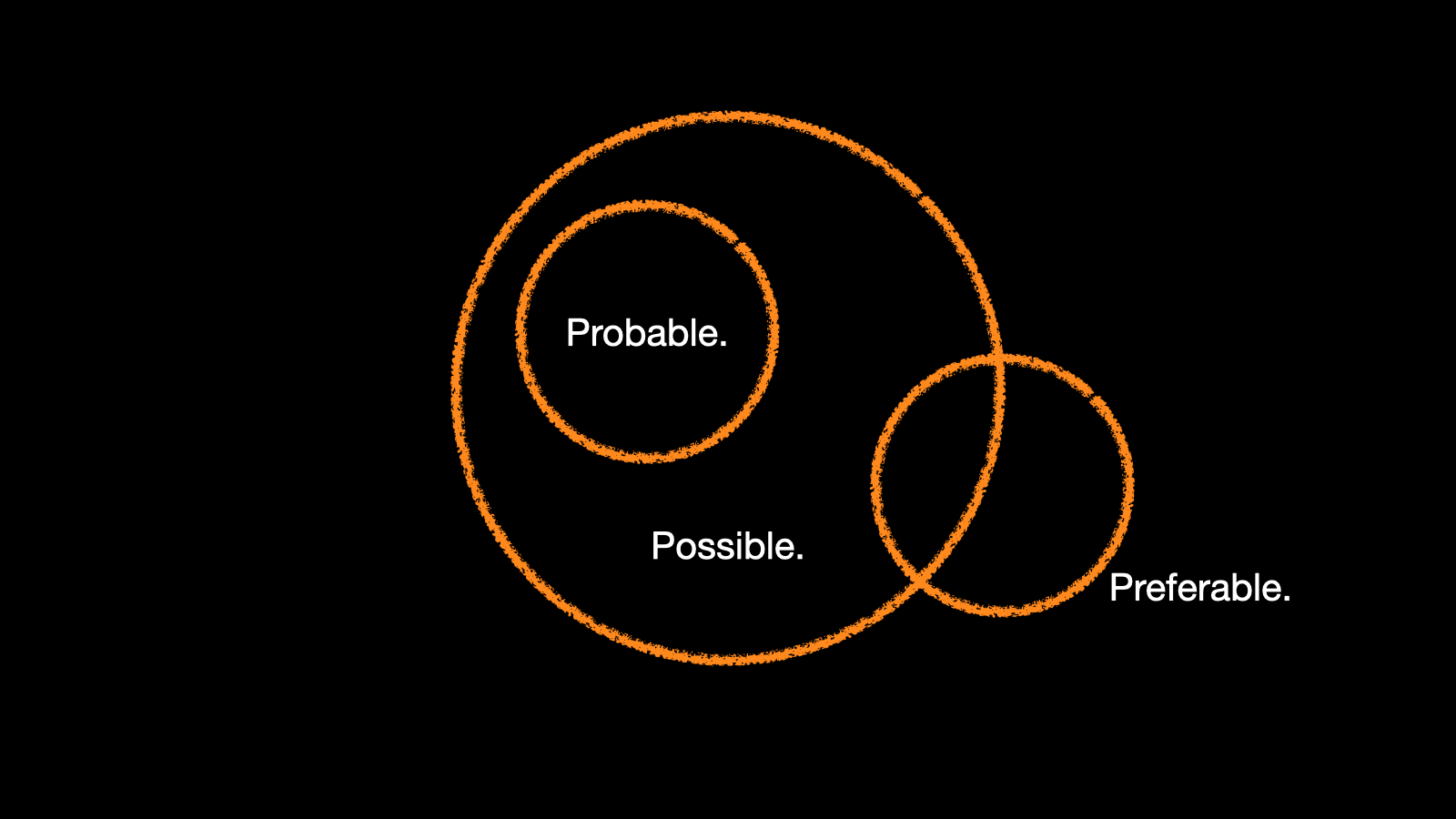

캔디는 이 그림이 그렇게 될 거라고(probable) 생각하는 미래를 그린 것인지, 그렇게 될 수도 있다고(possible) 생각해서 그린 것인지, 그런 미래를 만들어야 한다, 또는 그렇게 돼야 한다(preferable)고 생각해서 그린 것인지를 구분하게 했다. 결국 미래는 우리가 선택하는 것이고 만드는 것이기 때문이다. 막연하게 미래에 어떤 일이 벌어질 것이라고 예측하는 것을 넘어 당신이 원하는 미래는 어떤 것인지 생각하게 하는 과정이다. probable은 과학의 영역이고 possible은 예술의 영역이지만 preferable은 정치의 영역이다.

캔디 교수의 스승인 짐 데이터 교수의 미래 법칙 첫 번째는 “The future cannot be studied because the future does not exist(미래는 공부되어질 수 없다, 왜냐하면 존재하지 않기 때문이다)”다. 법칙 두 번째는 “Any useful statement about the future should at first appear to be ridiculous(모든 미래에 대한 쓸모있는 언급은 처음에는 우스꽝스러울 수밖에 없다)”다. 그래서 이 수업에서 배우는 것은 미래가 아니라 미래에 대한 이미지를 만드는 것이었다.

캔디는 남은 시간을 고지하면서 압박했다. 강력한 몰입과 참여가 뒷받침돼야 가능한 형식이다. 영어로 진행되는 수업이지만 의외로 전달력이 좋았고 메시지도 명확했다. 읽을거리를 미리 나눠주고(사실 읽지는 않았다.) 개념을 설명한 다음 직접 실행하게 하는데 많은 시간을 할애했기 때문이다.

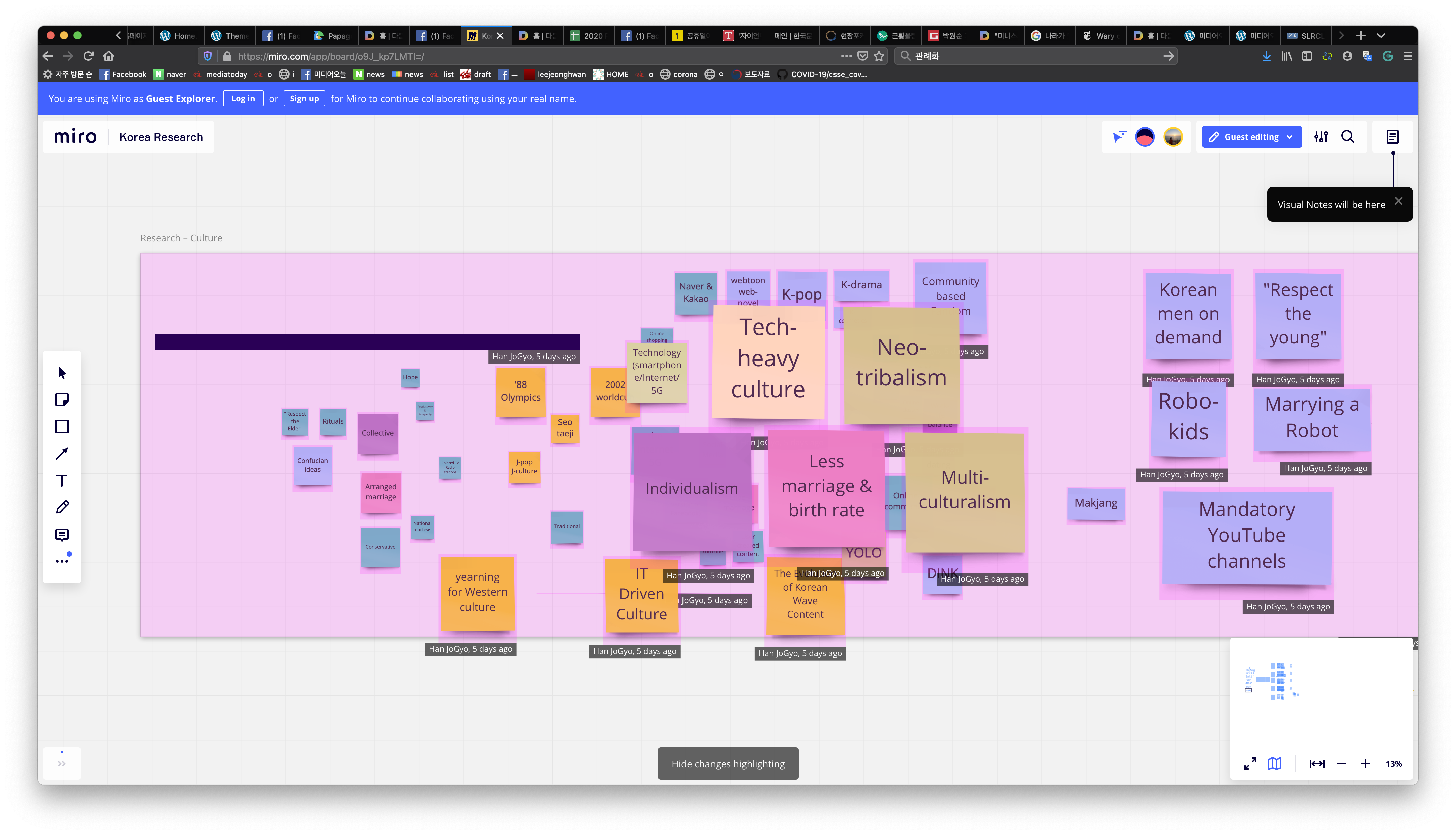

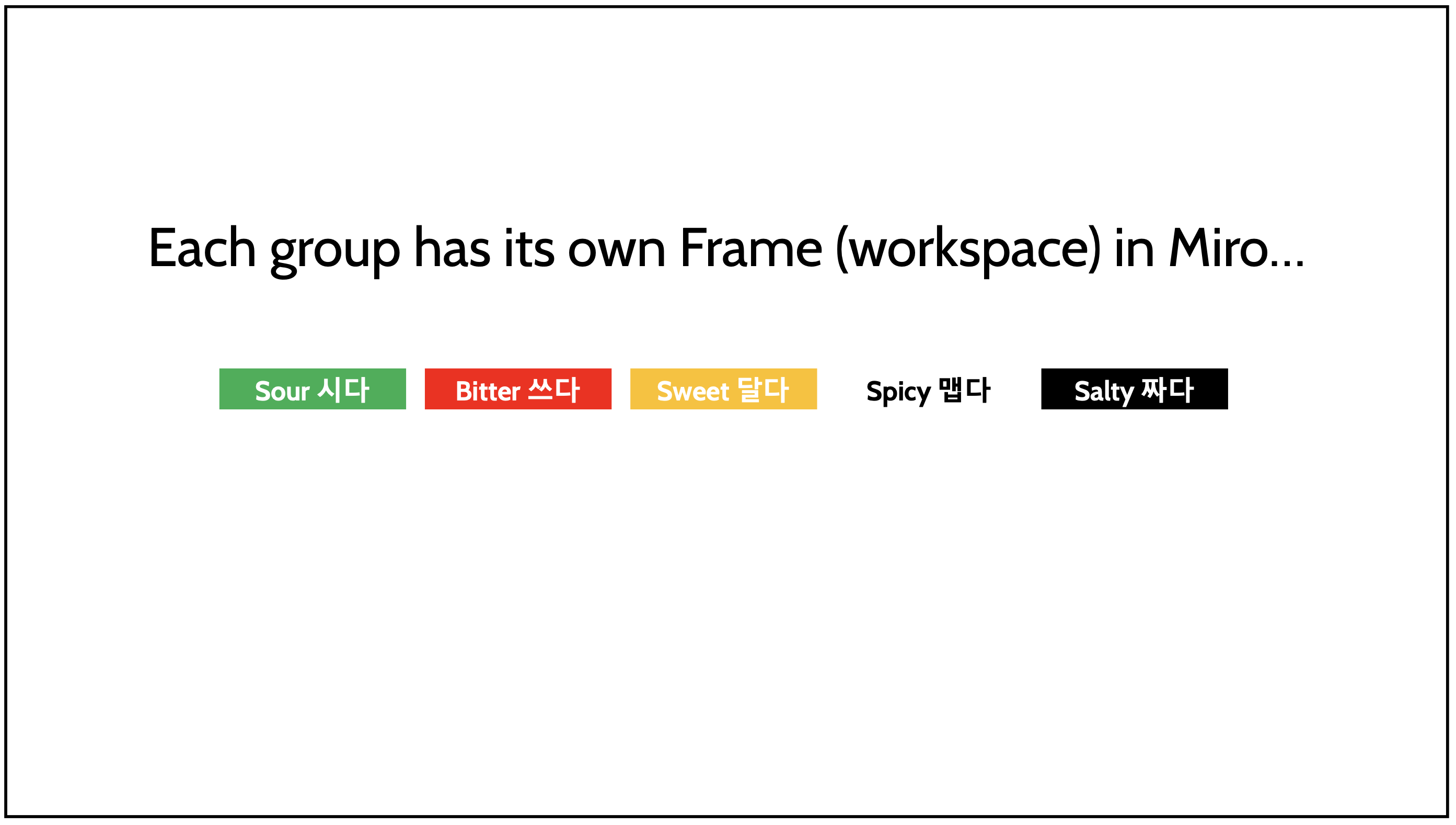

두 번째 시간 마지막에는 미래 예측의 7가지 카테고리(거버넌스, 정치, 기술, 문화, 환경, 경제, 에너지 등)를 설명한 다음 미로(miro)라는 협업 툴을 설명하더니 또 팀을 7개로 쪼갰다. 이번에는 각각의 주제에 따라 타임라인을 작성하는 과제. 커다란 벽에 포스트잇을 붙이는 것 같은 느낌인데 수십 명이 한꺼번에 하나의 문서에서 작업을 하고 하나의 결과물을 만드는 것은 완전히 새로운 경험이었다. 주어진 시간은 겨우 10분. 시간이 짧으니 생각나는대로 던지고 자르고 더하면서 뭔가를 만들 수밖에 없다.

그리고 다음날은 다시 팀별 과제. 각각의 카테고리에 맞게 첫째, 과거에서 현재에 이르기까지의 과정, 둘째, 트렌드(현재를 규정), 셋째, 이머징 이슈(미래 예측)를 정리하고 발표. 이머징 이슈는 지금까지 등장하지 않았지만 트렌드를 무너뜨릴 수 있는 충격과 변화를 말한다. 7개의 팀이 각각 다른 주제를 잡고 한국의 이머징 이슈를 가정하고 발표했다. 팀 안에서의 협업이면서 팀끼리의 협업이다.

카이스트 미래전략대학원에는 이광형 교수가 만든 ‘미존’이라는 과목이 있다. 아직 존재하지 않는 것들에 대해 이야기하는 수업인데 이머징 이슈라는 게 결국 미존을 찾는 것이었다. 가까운 미래에는 로봇과 결혼을 하게 될 거라거나, 한국에서 핵 폭탄이 터질 거라거나, 뇌를 통째로 스캔해서 컴퓨터에 저장할 수 있게 될 거라거나 등등. 극단적으로 황당무계한 아이디어를 말로 꺼내놓게 하는 것이다. 모든 것이 다 가능하다. 약간의 머쓱함을 극복하고 미래의 가정과 현재의 조건을 연결시키는 것, 이 과정에서 새로운 아이디어가 꼬리를 물고 쏟아져 나온다.

만약 오프라인 수업이었다면 이 정도 몰입감과 속도감이 없었을 수도 있겠다는 생각이 들었다. 다른 사람들 생각을 들으면서 배운다는 게 오프라인에서는 느리고 지루하고 비효율적이다. 그런데 여기서는 쏟아놓고 한꺼번에 볼 수 있다. 각각 그려서 합치는 것보다 그냥 합치면서 그리는 게 빠르다. 각자 위치만 잡아도 합쳐 놓으면 그림이 되고 메시지가 된다. 발표 자료를 따로 만드는 것보다 그냥 만든 걸 그대로 들고 발표하는 게 빠르다. 파워포인트를 쓰지 않으니 개념 도출과 메시지에 집중하게 된다.

만약 오프라인 수업이었다면 다른 사람들의 반응을 보기 위해 주변과 앞뒤를 돌아봐야했겠지만 줌에서는 그냥 모두가 모두를 정면으로 바라 볼 수 있다. 누가 손을 들었는지 안 들었는지 모두가 알게 된다. 교수와 학생들이 보는 뷰가 같다. 랜덤 조 편성도 5초면 가능하고 조별 토론을 위해 책상을 옮기거나 옆방으로 건너갈 필요도 없다. 발표하러 교탁까지 걸어 나가고 발표 자료를 띄우는 시간조차도 줄어든다.

넷째 시간과 다섯째 시간에는 미래의 다섯 가지 맛으로 시나리오를 만드는 작업을 했다. 비빔밥 사진을 보여주더니, 신맛(sour)과 쓴맛(bitter), 단맛(sweet), 매운맛(spicy), 짠맛(salty)으로 팀을 나눠서 스토리를 만들라는 것이다.

흥미롭게도 이날은 팀을 나눈 다음 아무 말도 하지 않고 각각의 맛에 맞는 이미지를 찾아서 갖다 붙이라는 과제가 주어졌다. 쓴맛이나 단맛은 그렇다 치고 신맛과 짠맛은 도대체 뭘까. 캔디는 모호한 것들을 생각해 보는 게 오히려 더 중요한 도전이라고 강조했다.

Your future must be:

• Surprising: significantly different from the present; challenging and not clichéd; far- reaching in its implications

• Distinctive: clearly characterised by the designated flavor; different from the other futures being described

• Grounded: informed by and tied to trends and research elements; embedding a believable theory of change

완전히 새로운 미래, 놀랍고 독특하고 그러면서도 개연성이 있는 미래를 상상할 것.

이미지를 찾는 건 결국 구글 검색 가운데 적당한 이미지를 골라서 갖다 붙이는 것이지만 다른 사람들의 이미지를 보면서 계속해서 아이디어를 얻게 된다. 캔디가 서로 말을 하지 말라고 했던 건 이미지로 소통하는 방법을 경험하게 하려는 것이었을 것이다. 그 과정에서 자연스럽게 공동의 아젠더에 수렴하게 된다.

스토리 작성은 네 단계로 진행됐다. 첫째, 무드 보드에 각각의 맛(flavor)에 따른 사진을 갖다 붙이고, 둘째, 그렇게 나온 아이디어 가운데 미래를 한 줄로 요약하고(one line futures), 셋째, 이걸 다시 7가지 드라이버에 따라 현재를 규정하고 미래를 예측한 다음, 넷째, 스토리로 작성하는 과정이다.

쓴맛 팀이 뽑은 원 라인 퓨처는 다음과 같은 것들이었다.

– 2040년에 한국은 마스크 대신에 방독면을 쓰고 다녀야 할 수도 있다.

– 2040년에 한국은 통일 이후 내전 상태에 돌입하게 될 것이다.

– 2040년 4차 산업혁명 이후 한국은 두 개의 계급으로 나뉜 사회가 될 것이다.

– 2040년에 한국에서는 오프라인 만남이 굉장히 사적인 행위가 될 것이다.

등등.

방마다 돌면서 조언을 하던 캔디는 우리 팀이 내놓은 아이디어 가운데 통일 이슈에 관심을 보였다. 평범한 것 말고 좀 더 지르고 비약할 것을 요구했다. 우리는 통일 이후 한국을 주제로 거버넌스와 정치, 경제, 에너지, 환경 등의 드라이버를 분석했고 이를 기초로 스토리를 작성했다.

“민주당의 장기 집권과 김정은 사망 이후 한국과 북한은 단계적 통일을 전제로 연방제에 합의한다. 그러나 엄청난 통일세 부담으로 해외 이민이 늘어나고 재정 지출 증가로 급격한 인플레이션이 시작된다. 보수 극우 정당이 힘을 얻고 북한에서는 군부 세력이 쿠데타를 일으킨다. 님비 시설이 북한으로 옮겨가고 북한의 저임금 비숙련 노동자들은 이등 국민으로 전락한다. 하나의 체제로 통합하는 데 성공했지만 공동체를 건설하는 데 실패했다. 국민은 통일의 혜택을 보는 소수와 갈등과 분열로 고통받는 다수로 다시 분열됐다.”

대략 말도 안 되는 소리지만 20년 뒤의 미래를 상상해 보고 상상을 끝까지 밀어붙여 보는 경험은 완전히 새로운 것이었다. 다가올 미래와 선택 가능한 미래, 그리고 우리가 만들어야 할 미래, 그 과정에서 우리가 할 수 있는 것들과 해야 할 것들이 드러나게 된다.

학생들 중의 누군가는 “학교 선생님들이 이런 수업을 들었으면 좋겠다”고 말했다.

캔디 교수의 미래학 개론 수업은 이원재 랩2050 소장이 제안했던 소셜 픽션 프로젝트와도 맞닿는 아이디어다.

“새로운 아이디어나 완성된 아이디어를 기대한다기 보다는 뭔가 집단적인 염원이 있을 거라고 본다. 그런 염원이 현실에서는 잘 드러나지 않으니까. 정치나 사회 문제를 토론할 때는 이해관계가 있기 때문에 뭔가를 바라더라도 잘 드러내지 않고 유리한 것만 강하게 이야기하게 된다. 흔히 사람들이 다들 집 걱정 없이 살면 좋겠다고 생각하지만 정작 집 있는 사람들은 집값이 오르는 쪽으로 목소리를 내게 된다. 누구나 이해관계에서 자유롭지 못하다는 이야기다. 그래서 오히려 30년 뒤, 먼 미래는 자유롭게 이야기할 수 있지 않겠느냐는 생각을 하게 됐다. 장기적이고 집단적인 염원을 끌어내 보자는 거다.” (“답이 안 나온다고? 30년 뒤를 먼저 보자”, 미디어오늘 인터뷰 가운데.)

마지막으로 내가 기말 과제로 낸 영상을 소개한다. 전설적인 도어스의 노래, 짐 모리슨이 토마소 알비노니의 아다지오 G 마이너(Adagio in G minor)에 나레이션을 입힌 것이다. 음원에서 음성을 추출하는 사이트가 있어서 배경 음악만 들어내고 여기에 다시 나레이션을 입혔다. (엉터리 콩글리시 발음 주의.)

Wow. This was a very hard assignment

of Introduction to futures studies

of professor Candy.

He said “your song must be from the future

you have been imagining.

as if it is recorded in the year 2040.”

I’m not sure.

Is there a future for our mankind?

The concentration of carbon dioxide will increase

and the earth will become a planet

that human cannot live on.

Will artificial intelligence

and the Fourth Industrial Revolution

save mankind?

I’m not sure.

JIm Dator says

“The future cannot be studied

because the future does not exist.”

And he say too,

“Any useful statement about the future

should at first appear to be ridiculous.”

Nothing is certain.

We must change the pace of growth, implement basic income

and create coexistence, solidarity and peace.

I wonder what is our Probable future and Possible Futures?

And what is our Preferable furure.

I believe The best way to predict the future is to invent it.”

And the future is what we choose and build.

Cooper said in the movie Interstellar.

“We will find a way we always have.”

We are all pessimist because of intelligence,

but We are optimist because of will.

The future of 2040, it’s up to you.

You have to change now.

와우, 이건 정말 엄청난 과제였다.

캔디 교수의 미래학개론 수업,

그는 이렇게 말했다.

“당신이 상상하는 미래의 노래를 만들어라.

2040년의 미래에서 보내 온 것처럼.”

나는 생각한다. 우리에게 미래가 있을까.

이산화탄소 농도가 치솟고

지구는 사람이 살 수 없는 행성이 될 것이다.

인공지능과 4차산업혁명이 인류를 구원할 것인가.

나는 잘 모르겠다.

짐 데이터가 말했다.

“미래는 공부할 수 있는 게 아니다.

왜냐하면 존재하지 않기 때문이다.”

“미래에 대한 어떤 언급이든

처음에는 우스꽝스러울 수밖에 없다.”

나는 궁금하다.

이것은 다가올 미래인가, 가능한 미래인가.

아니면 우리가 만들어야 할 미래인가.

나는 믿는다.

미래는 예측하는 것이 아니라 만들어 가는 것이다.

미래는 선택하는 것이고 건설하는 것이다.

영화 인터스텔라에서 쿠퍼가 말했다.

“우리는 답을 찾을 것이다. 언제나 그랬듯이.”

우리는 모두 이성으로 비관하지만 의지로 낙관한다.

2040년의 미래는 너에게 달렸다.

지금 당장 바꿔야 한다.

|

leejeonghwan.com audio

|